군인의 본분은 국민이다: 12.3 내란사태 속 ‘명령보다 신념’을 택한 그들의 심리

대한민국 현대사의 어두운 한 페이지, 바로 12.3 내란사태. 이 사건은 단순한 군 내부의 문제를 넘어, 국가와 헌법, 그리고 개인의 양심이 정면으로 충돌했던 순간이었다. 많은 이들이 기억하지 못하거나 외면했던 이 날, 몇몇 군인들은 ‘명령’을 따르지 않았다. 그러나 그 침묵과 정지는 결코 비겁함이 아니었다. 오히려 그것은 목숨을 건 ‘결단’이자, 헌법을 향한 충성이었다.

“군인의 본분은 무엇인가?”

이 질문은 평화로운 시절에는 당연한 대답으로 흘려보낼 수 있다. 하지만 총구 앞에서, 상명하복의 절대적 명령 체계 안에서, 그 질문은 생존과 직결된 실존적 질문이 된다.

명령보다 큰 ‘신념’이라는 이름의 선택

12.3 내란사태 당시, 일부 부대는 헌법을 무시하는 명령을 받았고, 실제로 움직인 부대도 있었다. 그러나 더 주목할 만한 건, 그 명령을 받았음에도 ‘움직이지 않은’ 군인들의 존재다. 이들은 단순히 복종하지 않은 게 아니라, 깊은 내적 갈등과 신념의 싸움을 치른 끝에 ‘멈춤’을 선택했다.

심리학적으로, 이들은 ‘도덕적 용기(moral courage)’를 실천한 사례로 평가된다. 도덕적 용기란 불이익이나 위협을 감수하면서도 옳다고 믿는 신념을 따르는 행동이다. 특히 군이라는 위계적 조직에서 명령을 거부한다는 것은 단순한 반항이 아니라, 체계 전체를 뒤흔드는 중대한 행위다.

그들의 침묵은 총보다 강했다

"그날, 손끝 하나 안 움직인 그 침묵이 총보다 강했어."

이는 곡 <군인본분> 가사 중 한 구절이다. 침묵은 종종 무력함으로 오해받지만, 때로는 세상을 바꾸는 가장 강력한 목소리이기도 하다. 실제로 그들의 ‘정지’는 내란의 전면 확산을 막는 결정적인 변수로 작용했다.

그들은 누구보다도 훈련받은 전사였고, 명령이 떨어지면 자동적으로 움직여야 할 존재들이었다. 그들이 움직이지 않았다는 건, 단지 반항이 아니라 헌법, 국민, 그리고 역사 앞에서의 ‘선택’이었다.

상명하복의 허상, 국민 앞의 충성

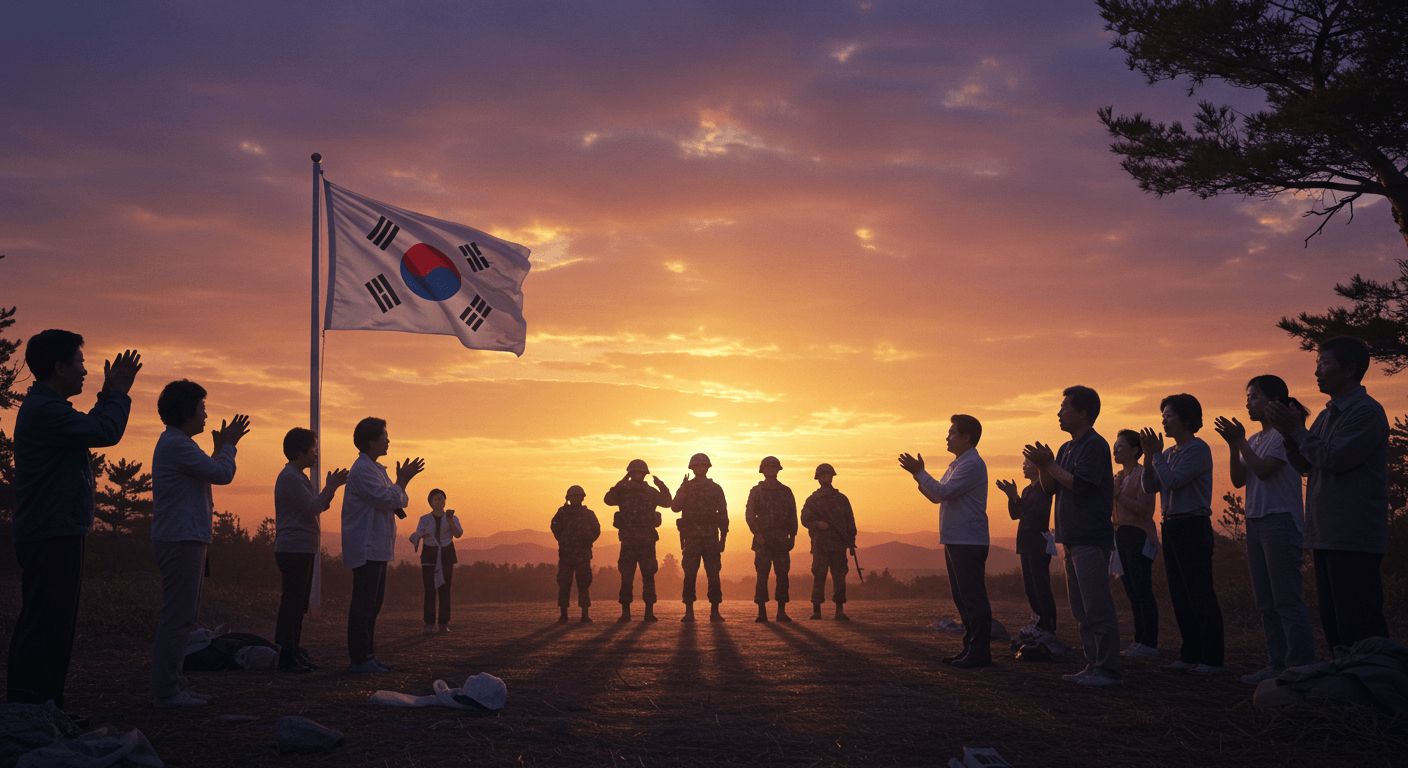

군은 철저한 위계 구조를 기반으로 작동한다. 그러나 이 구조가 ‘헌법’을 넘어서서는 안 된다. 곡의 가사처럼, “상명하복? 그건 국민 향한 거일 때만 유효해.” 군인은 나라를 지키는 ‘무기’가 아니라, 국민을 지키는 ‘방패’다.

명령과 신념이 충돌할 때, 대부분의 사람은 침묵하거나 따르기를 선택한다. 그러나 진정한 용기는 그때 ‘멈추는 것’이다. 특히, 자신의 생존이나 가족의 안위를 걸고서라도 ‘헌법’과 ‘국민’을 우선시한 그들의 선택은, 단순히 개인적인 결단이 아니라 집단 윤리와 국가 정체성의 회복을 위한 행위였다.

우리는 그들을 기억해야 한다

“우리는 너희를 기억할 거다. 너희처럼 지키고 살 거다.”

곡 <군인본분>은 이들에게 바치는 헌정가와도 같다. 이 노래는 단지 한 사건을 노래하는 것이 아니라, 대한민국이라는 공동체가 지켜야 할 ‘가치’를 되새긴다.

역사는 결국 ‘기억의 싸움’이다. 우리가 그날의 침묵을 잊는다면, 다시금 누군가는 같은 질문 앞에서 혼자가 될지도 모른다. 우리는 그들을 기억함으로써, 앞으로의 군이, 그리고 우리가 어떤 나라를 만들어가야 하는지에 대한 길잡이를 마련할 수 있다.

마무리하며: ‘진짜 군인의 본분’이란

군인의 본분은 단순한 복종이 아니다. 그것은 헌법을 수호하고, 국민의 생명과 자유를 지키는 것이다. 누군가는 지시를 따랐지만, 누군가는 멈췄다. 그 멈춤 속에는 ‘진짜 충성’이 있었다. 그날의 용기 있는 군인들에게 우리는 이렇게 말해야 한다.

“위국헌신! 군인본분! 당신은 역사다.”

🎧 이 노래 '군인본분'이 담긴 영상은 아래 유튜브 채널에서 보실 수 있습니다.

👉

국민을 위해 움직이지 않았던 그날의 신념,

그 의미를 담은 헌정곡 *〈군인본분〉*을 들어주세요.